女性のカラダのしくみと女性ホルモン

月経は女性の健康のバロメーター

女性のカラダと切り離すことができない「月経」。

旅行などのスケジュールを気にしなければならなかったり不快な症状が出たりと、なにかと面倒なことが多く憂うつになりやすい期間でもあります。しかし月経は、ホルモンバランスが整っているかどうか、赤ちゃんを産めるカラダであるかどうか、女性特有の病気が隠れていないかなどを知るうえで大切な「バロメーター」です。日ごろから、月経周期・出血期間・出血量・月経に伴う症状など関心をもつようにしましょう。エストロゲン

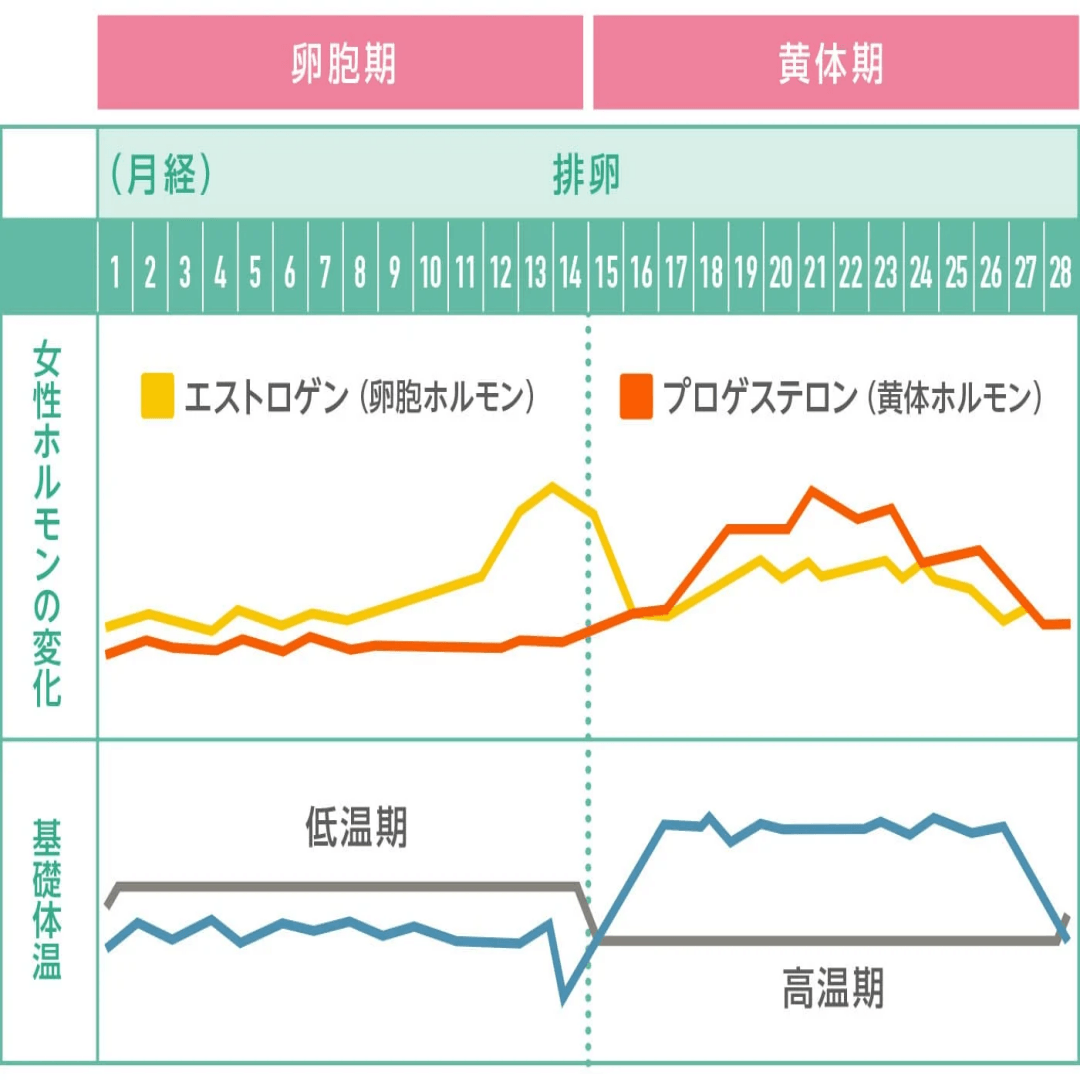

卵胞期の後半から排卵直前までに分泌量がぐんと増え、排卵すると分泌量が減少します。プロゲステロン

排卵後の黄体から分泌されます。妊娠が成立しないと分泌が減少します。女性のカラダはおよそ1カ月の周期(平均28日)で変化します。大きく卵胞期と黄体期に分かれ、その間に排卵があります。

1. 卵胞期(月経開始日から14日目ぐらいまでの期間)

卵巣にある原始卵胞(女性が生まれつき持っている卵胞の元となる細胞)が、脳下垂体でつくられるFSH(卵胞刺激ホルモン)に刺激されて成長を始めます。成熟した卵胞からは女性ホルモンのエストロゲン(卵胞ホルモン)が多量に分泌され、子宮の内側の組織である内膜が徐々に厚くなっていきます。

2. 排卵(次の月経開始日のおよそ14日前)

血液中のエストロゲンの量が一定量を超えると、脳の視床下部からGnRH(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)が分泌されます。さらに血液中のGnRHが一定量を超えると、下垂体からLH(黄体形成ホルモン)が大量に分泌されます。このLHの大量分泌を合図に卵胞から卵子が飛び出し排卵となります。

3. 黄体期(排卵後から月経が始まるまでの約14日間)

排卵後の卵胞は黄体という組織に変わり、プロゲステロン(黄体ホルモン)という女性ホルモンをつくるようになります。プロゲステロンは体温を上げることから、この時期を「高温期」ともいいます。 このプロゲステロンのはたらきで子宮内膜はさらに厚くやわらかくなり、受精卵が着床しやすい状態になります。妊娠の準備のための期間でもあり、カラダは栄養や水分を蓄えやすくなるため、むくみやすいなど女性にとっては不快な症状を感じやすい時期でもあります。受精にいたらない場合は、内膜がはがれて月経が起こります。

女性の味方「女性ホルモン」の種類

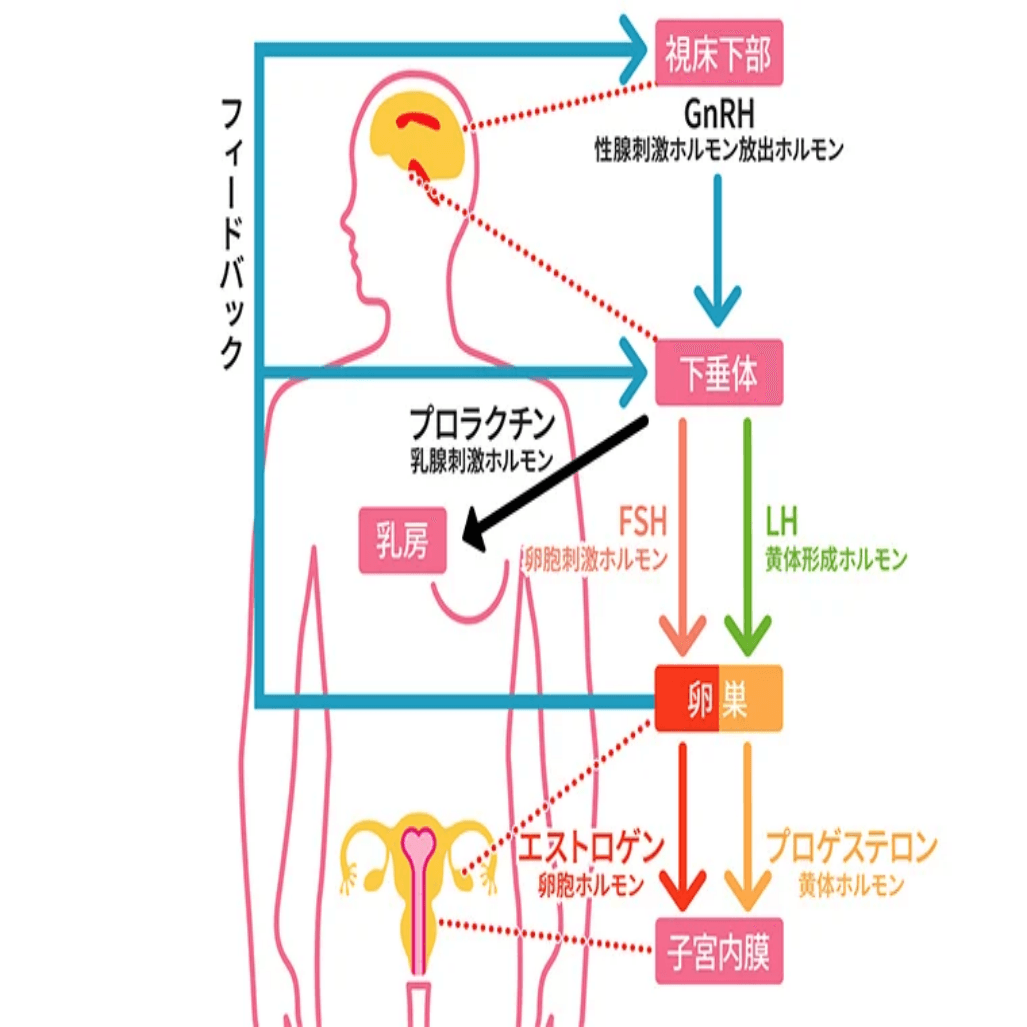

女性らしい容姿にする、妊娠や出産に関わるなど、女性としての機能を充実させているのが女性ホルモンです。ホルモンとは、カラダの組織や器官がちゃんとはたらくよう調整する物質のことで、視床下部や内分泌器官(下垂体、甲状腺、副腎、膵臓、女性では卵巣、男性では精巣など)から放出されます。

この中で女性ホルモンと呼ばれるものはエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)の2つ。この女性ホルモンに関わるホルモンには、GnRH(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)やFSH(卵胞刺激ホルモン)、LH(黄体形成ホルモン)、子宮を収縮させるオキシトシン、乳汁分泌に関係するプロラクチンなどがあります。

女性の味方「女性ホルモン」の種類

女性らしい容姿にする、妊娠や出産に関わるなど、女性としての機能を充実させているのが女性ホルモンです。ホルモンとは、カラダの組織や器官がちゃんとはたらくよう調整する物質のことで、視床下部や内分泌器官(下垂体、甲状腺、副腎、膵臓、女性では卵巣、男性では精巣など)から放出されます。

この中で女性ホルモンと呼ばれるものはエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)の2つ。この女性ホルモンに関わるホルモンには、GnRH(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)やFSH(卵胞刺激ホルモン)、LH(黄体形成ホルモン)、子宮を収縮させるオキシトシン、乳汁分泌に関係するプロラクチンなどがあります。健康をスタートする第一歩!下の青いボタンをクリックして LINE を追加し、詳細を確認してください。

相談をクリックして友達追加するだけで、価値 25,000 円のヘルスプレゼントセットをプレゼントします!

不調・病気からカラダを守る3つのポイント

なぜ女性のほうが平均寿命が長いのか?

厚生労働省の「簡易生命表(平成28年)」によると、男性の平均寿命は80.98年、女性の平均寿命は87.14年で、過去最高を更新しました。

この「女性のほうが長生き」という現象は最近だけのことではありません。第1回完全生命表のデータは明治24年〜31年の5年間の統計ですが、それによると男性の平均寿命は42.8歳、女性は44.3歳。生命表が作成された当初から女性の方が男性より長生きでした。

女性のほうが長生きする理由として考えられることの一つに、エストロゲン(卵胞ホルモン)という女性ホルモンの存在が挙げられます。エストロゲンは動脈硬化を引き起こす中性脂肪やコレステロールを抑えるはたらきがあるので、脳卒中などの脳血管疾患や、心筋梗塞や狭心症といった重大な病気に男性よりかかりにくいのです。

もう一つ注目したいのは病院や医院への受診率の違いです。女性のほうが男性より受診率が高くなっています。この背景には、女性のほうが男性より食事のバランスや生活習慣を見直すなど普段から健康を気遣う傾向があること、自分のカラダの不調にも気づきやすく、積極的に「自分の病気や不調を治療しよう」という傾向があることなどが挙げられます。ポイント① 健診・検診のススメ

がんや生活習慣病などの病気は、早期の段階では自覚症状がほとんどありません。こうした「自覚症状のない段階のカラダの異常」を診察や各種検査で見つけるのが健康診断(健診)・検診です。病気を早期で発見できれば早いタイミングで治療が開始でき、がんのような命に関わるような病気でも「完治」できることもあります。

女性がとくに気をつけたい病気は、乳がんや子宮がん、卵巣がんなどです。このうち乳がんと子宮頸がんについては、自治体や職場の集団健診で検査を受けられます。子宮体がん、卵巣がんは検査項目には含まれていませんので、不正出血をはじめ何かしらの症状を自覚している場合には、放置せずに婦人科を受診しましょう。

そのほか甲状腺の超音波検査やホルモン値の測定、骨粗しょう症かどうかが分かる骨密度なども女性が受けておいた方がいい検査に挙げられます。血液検査で貧血の有無をチェックすることも大切です。

そして健診で大事なのは、結果を捨てずに保管しておくこと。健診のたびに過去のデータと比較し前回より悪くなっている数値があれば、それが基準値の範囲内であっても要注意。生活習慣を改善するなどの対策を行っていくことが大切です。ポイント② 婦人科や女性外来をかかりつけに

女性には月経など女性ホルモンに体調が大きく左右されやすいという特徴があります。そんな女性の味方が「婦人科」や「女性外来」です。

婦人科の内診が苦手という人もいると思います。しかし、内診や経腟超音波(腟から超音波の機械を入れて調べる検査)は、子宮頸がんや体がん、卵巣がん、子宮筋腫、子宮内膜症など、子宮や卵巣の病気を知る大事な手がかりとなります。重要な診察の一つなので、必要に応じて受けてほしいものです。

婦人科を受診する際は内診に備えた服装を。スカートなら脱がずにすみ、腰やお腹を隠せます。ガードルなど締め付ける下着は避け、脱ぎ着がしやすい格好がベストです。内診後、まれに出血することがあるので、ナプキンやおりもの用シートなどを持って行った方がいいでしょう。内診や経腟超音波検査で気分が悪くなった経験がある方は、診察の際に医師もしくは看護師に遠慮なく伝えましょう。

「女性外来」は必ずしも婦人科ではなく、内科が主体の医療機関もありますので、どうしても内診に抵抗がある場合は、そちらにまず相談してみてもいいかもしれません。ポイント③ 漢方を上手に使おう

月経関係の病気や不定愁訴などで婦人科にかかったとき、漢方薬を処方されたという方は多いと思います。じつは婦人科系の病気だけでなく、女性がかかえるさまざまな症状に漢方薬はたいへん有用です。実際、日本漢方生薬製剤協会が2011年に行った調査では約9割の医師が漢方薬の処方を行っていると回答しました(内科96%、外科95%、産婦人科97%、整形外科90%、精神神経科92%、小児科58%、その他85%)。

健康をスタートする第一歩!下の青いボタンをクリックして LINE を追加し、詳細を確認してください。

相談をクリックして友達追加するだけで、価値 25,000 円のヘルスプレゼントセットをプレゼントします!

Copyright © 総合医療養生. All rights reserved.