男性のカラダのしくみと男性ホルモン

男性のカラダのしくみと成長

男性のカラダには、精巣や陰茎、前立腺などの男性生殖器があります。これらは子孫を残すために備わった男性特有の器官です。

精巣では主に男性ホルモンの分泌と精子の生成が行われています。陰茎は精巣で作られた精子を運ぶほか、尿道としての役割も持っています。前立腺は膀胱の下、尿道を取り囲むようにある器官で、精子の活動を活発にさせる前立腺液を分泌しますが、詳しい働きについてはまだ分かっていません。男性は母親の胎内にいる間に遺伝的な男性性となり、自身の精巣から放出する男性ホルモンによって徐々に男性的なカラダへと成長していきます。また、そのときに男性らしい性格なども形成されると考えられています。

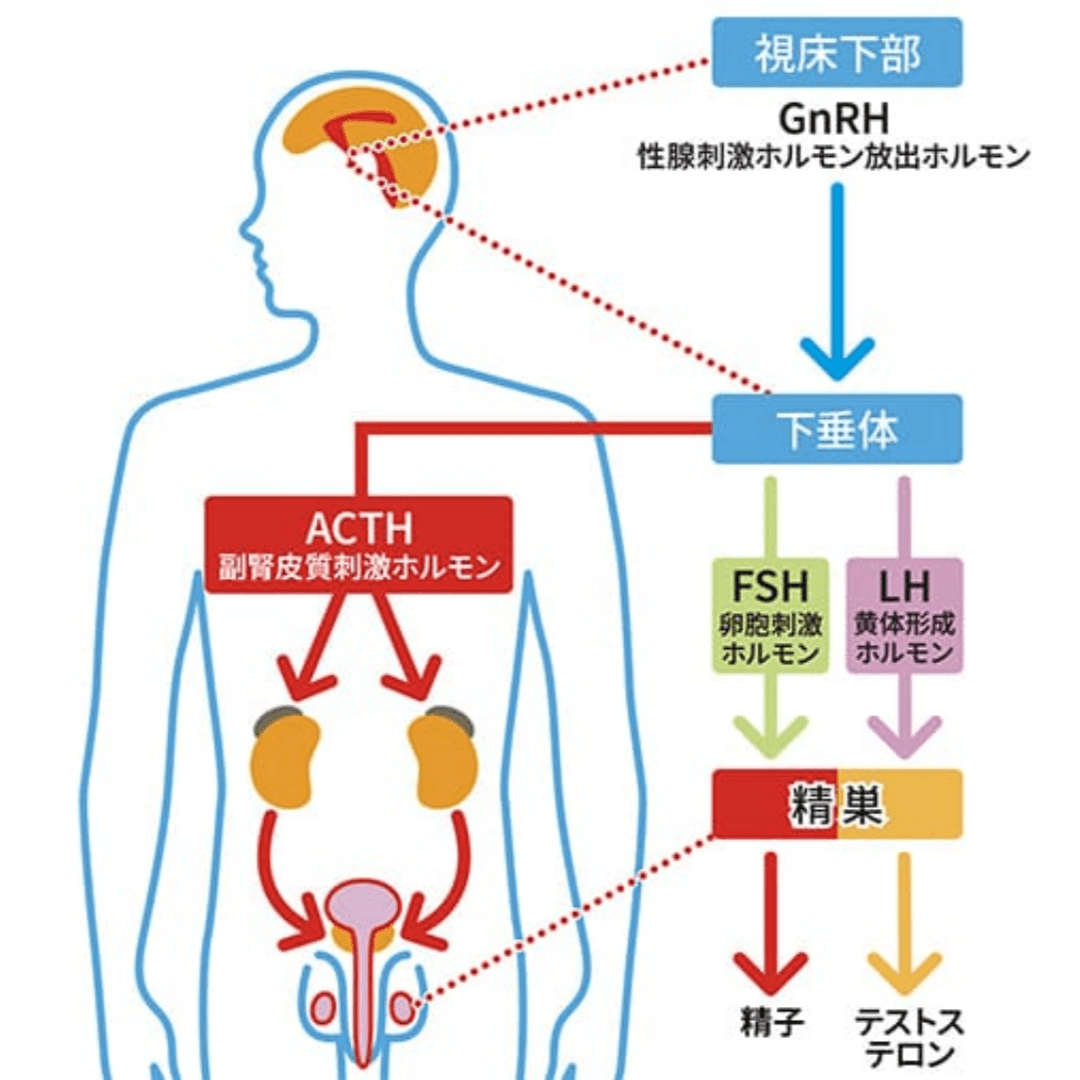

思春期になって二次性徴が起こると、脳内の視床下部からはGnRH(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)が分泌され、それにより脳下垂体からは性腺刺激ホルモンのLH(黄体形成ホルモン)とFSH(卵胞刺激ホルモン)が産生されます。これらは精巣に作用して、LHは男性ホルモン(テストステロン)の分泌を、FSHは精子の生成をもたらします。ちなみに、男性ホルモンは副腎で分泌されるルートもあります。これは、視床下部からCRH(副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモン)が分泌され、それにより脳下垂体からACTH(副腎皮質刺激ホルモン)が作られるというルートで、このホルモンが副腎に作用して、男性ホルモンが分泌されるのです。

二次性徴ではこうしたホルモンの作用により、男性は男性らしいカラダへと変わっていきます。精巣や陰茎が成長して大きくなり、陰毛が生えてきます。声変わりをはじめ、外見上もヒゲが生えたり、筋肉質になったりして、より男性らしい体つきへと変わっていきます。

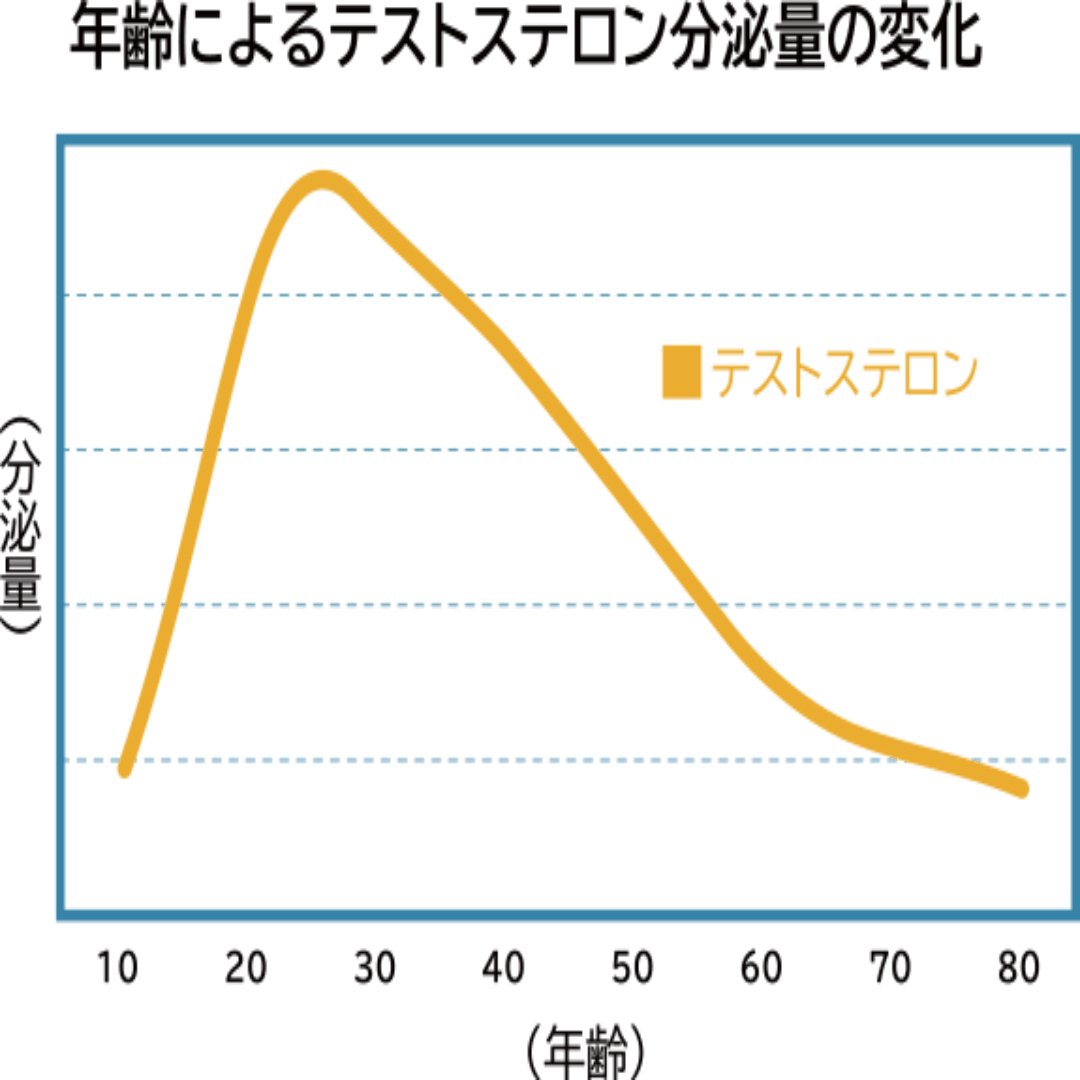

男性ホルモンの分泌は10代で急激に増え、もっとも高くなるのは20代です。20代〜30代の男性ホルモンの分泌は1日あたり14.3〜16.8ピコグラム/ミリリットルで、加齢と共に徐々に減少していきます。とはいえ、女性における女性ホルモンの減少と比べると低下の仕方は緩やかです。そのため、「歳だから……」と済ませられる人もいますが、最近では、男性にも男性ホルモンが減少することで生じる男性更年期が起こることが知られるようになり、「LOH(late-onset hypogonadism)症候群」として治療を必要とするケースも増えています。

男性ホルモン「アンドロゲン」の働き

一般的に、男性のカラダは女性と比べて、骨が太く、筋肉量が多くなっています。これは男性ホルモンの作用によるものです。

男性ホルモンであるアンドロゲンは、テストステロン、デヒドロエピアンドロステロン(DHEA)、アンドロステンジオンなどに分けられます。このうち全体の95%を占めるのはテストステロンで、精巣で作られます。次に多いのはデヒドロエピアンドロステロンです。脳や前立腺、毛根などに存在するテストステロンは、5α還元酵素の働きを受けて、ジヒドロテストステロン(DHT)という形になります。ジヒドロテストステロンは作用が強く、皮脂の分泌や体毛の発育などに関わっています。男性ホルモンのカラダへの働きを見ると、冒頭に挙げた骨を太く丈夫にする、筋肉量を増やすといったもののほかに、性欲を高める、精子を作る、内臓脂肪がつくのを抑える、造血作用、動脈硬化を防ぐ、皮脂を分泌する、体毛を生やすといったものがあります。最近では、判断力や記憶力などにも関係している可能性が指摘されています。

健康をスタートする第一歩!下の青いボタンをクリックして LINE を追加し、詳細を確認してください。

相談をクリックして友達追加するだけで、価値 25,000 円のヘルスプレゼントセットをプレゼントします!

男性更年期の症状 (男性ホルモンの低下で起こる症状)

1カラダの症状

筋力の低下や筋肉痛、ほてり、発汗、頭痛、めまい、耳鳴り、疲労感、ED、朝立ちの消失、頻尿など

2ココロの症状

不安、イライラ、抑うつ、不眠、集中力や記憶力の低下、性欲の減退など

男性が気をつけたい病気

現代において、男性の多くは何らかの仕事を持ち、収入を得ています。仕事で多忙なことから、なかなか自身のカラダについて客観的に見ることができずにいます。また、月経による体調の変化で健康状態を知ることができる女性と違い、男性は健康のバロメーターがないため、日々の体調の変化を知ることもなかなかできません。

しかし、30代を過ぎたら自身の健康に対して関心を持ち、ケアをしていくことが大事です。とくに最近では、30代、40代の健康状態が、がんや認知症などの発症率にも影響を及ぼすことが報告されています。元気で楽しい老後を過ごしたいのであれば、若いときのケアが重要になってくるのです。男性が気をつけたい病気

男性特有の病気

前立腺肥大・前立腺がん・ED(性機能障害・勃起障害)・精巣がん・AGA(男性型脱毛症)など

男性に多い傾向のある病気

肺がん・胃がん・大腸がん・食道がん・膀胱がん・アルコール性肝障害・痛風など

生活習慣病

第一に気をつけたいのは、暴飲・暴食による肥満や高血圧、脂質異常症、痛風(高尿酸血症)、糖尿病などの生活習慣病です。朝食抜き、昼はファストフードなどのハンバーガー、夜は居酒屋で飲食。あるいは深夜に帰宅してそれから夕食……といった生活では、百害あって一利もありません。

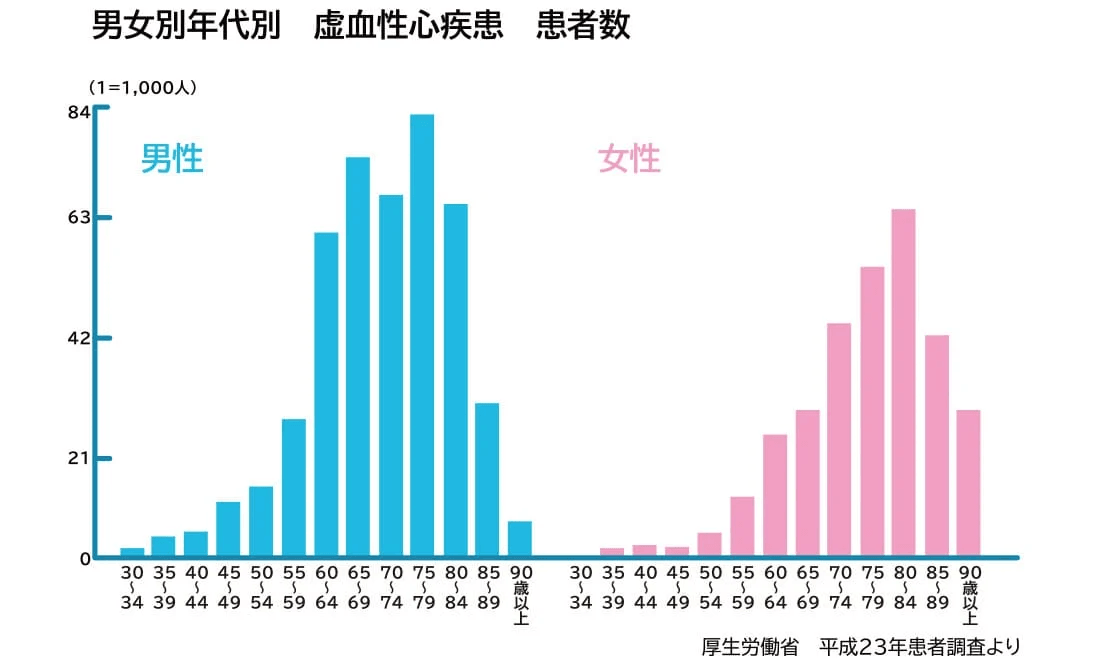

肥満の中で、とくに男性に多い内臓脂肪型肥満は、脂肪細胞から血圧や血糖値を上げる悪玉のサイトカインが分泌されます。そのため他の生活習慣病を招き、動脈硬化による狭心症や心筋梗塞、脳血管疾患(脳出血や脳梗塞など)につながる危険性があります。実際、こうした致命的な病気の発症率は、年齢が若いケースでみると男性のほうが多くなっています。仕事関係や仲間との付き合いで、この様な生活習慣を変えることが難しいのであれば、食事には野菜や良質なタンパク質を含む料理を選び、揚げものや脂肪分が多いものは控える、深夜に食事をとらないといったことを心がけることが大事です。もちろん、定期的な運動も大事です。

健康管理の上で重要なバロメーターになるのは体重です。毎日、決まった時間に体重を測り、いつもより体重が増えていたら食事の量を減らし、変わらなかったら通常の食事をとるなどのルールを実践することで、生活習慣病の予防が可能です。 また、「朝立ち」もカラダの健康を知るバロメーターの一つと言われています。ある調査によると、生活習慣病がある人では朝立ちなどの勃起をしにくいことが示されています。ストレスとうつ

上司からの無理難題、出世競争、ノルマ……、仕事でさまざまなストレスを受ける男性。うつ病の罹患率の男女比は、1.6倍で女性のほうが多いものの、自殺率では男性が女性の約2倍とうつに弱い性別ともいえるのです。

また、男性ホルモンの値が低いとうつになりやすく、ストレスの影響を受けやすい自律神経の活動も、男性では30歳を過ぎると落ちてくることが分かってきています。男性の場合、ストレスによる体調不良を感じていても、なかなかそれを認めないため、結果的に症状の悪化を招くこともあります。また「男らしさ」を意識することで、弱みを見せられずにうつ病を発症するケースもあります。

適度なストレスはココロとカラダに対してプラスに働きますが、それよりも強いストレスや、持続するストレスがあると、さまざまな健康問題の発端となります。

例えば、通常は交感神経と副交感神経のバランスが取れていますが、それが乱れて交感神経が有意になっている状態が続くと、頭痛、肩こり、不眠、食欲不振、下痢、便秘、イライラといった自律神経失調症の症状が起こるようになります。また、ぜんそく、心筋梗塞・狭心症、胃・十二指腸潰瘍、過敏性腸症候群(IBS)などのストレス病や、うつ病へと進んでしまうおそれもあります。

現代社会においてストレスを回避することはできません。まずはストレスを感じたら、休息をしっかりとり、ココロとカラダを休めること。また、自身なりのストレス解消法を用意することが大事です。酒も少量であれば問題ありませんが、飲み過ぎるとかえってストレスになります。適度な飲酒を心がけましょう。がん

国立がん研究センターの報告によると、ほとんどのがんで男性のほうが女性よりかかりやすいことが分かっています。男性の場合、40歳以上では胃がんや大腸がん、肝臓がんにかかる人が多く、70歳を超えると、前立腺がんと肺がんの割合が増加します。

がんのなかには早期発見、早期治療により完治できるものもありますし、完治には至らなくても長生きできるケースも増えています。まずは、年に1回は人間ドックや健康診断のがん検診を受け、早期発見につとめましょう。

健康をスタートする第一歩!下の青いボタンをクリックして LINE を追加し、詳細を確認してください。

相談をクリックして友達追加するだけで、価値 25,000 円のヘルスプレゼントセットをプレゼントします!

健康をスタートする第一歩!下の青いボタンをクリックして LINE を追加し、詳細を確認してください。

相談をクリックして友達追加するだけで、価値 25,000 円のヘルスプレゼントセットをプレゼントします!

Copyright © 総合医療養生. All rights reserved.